清晨,从西畴县法斗乡驱车六七公里,便到达文山州西畴县国家级自然保护区管护分局上厂管护站。沿途郁郁葱葱的植被构成严实的森林屏障,各种野花的香味弥漫在空气中,不同的鸟叫声在森林中此起彼伏,让人感到心旷神怡又神秘莫测。

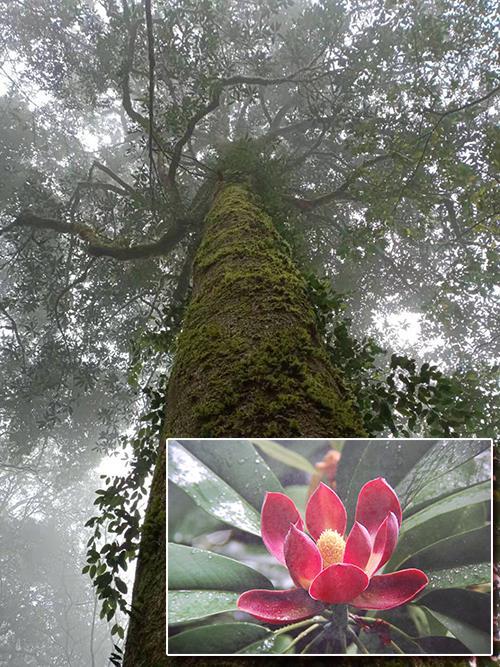

距离管护站不远的地方,从公路一侧走进森林50米左右,便看到数十株高10米左右、胸径10厘米左右的华盖木幼树,说是幼树,其实已有三十多年的树龄了。

依法保护“提档升级”

起源于1.4亿年前第四纪冰川时代的华盖木,是目前世界上保存数量最少和最古老的木兰科珍稀濒危植物。

1976年冬,中科院华南植物研究所的木兰科植物学家刘玉壶意外发现一份采自云南西畴县法斗乡的木兰科植物标本。刘玉壶意识到,这是一种极为奇特的植物。

经过比对研究,最终确定这是一种没有记载的木兰科新属物种。根据其外形特征,该树种被命名为“华盖木”。

经专家考察论证发现,华盖木的原生地是第三纪的原始热带森林,因为没有经过第四纪冰川的侵袭,该珍稀树木才得以在南亚热带常绿阔叶林中幸存。通过国内外专家实地探索还发现,西畴县不仅分布着华盖木,还分布着大约42种木兰科植物。

“华盖木这一珍稀极危物种在西畴被发现,在国内外生物学界产生震动。西畴县委、县政府及时成立工作组,制定下发保护规定,在全县范围内开展保护华盖木的法治宣传教育。”西畴县国家级自然保护区管护分局保护科科长刘先泽告诉记者。

在大家的努力下,1983年,文山州人民政府专门制定下发了七十九号文件,依法提高了小桥沟、老君山林区的保护等级;1986年,云南省人民政府将小桥沟自然保护区提档升级为省级自然保护区;2003年,经国务院批准,文山老君山自然保护区和西畴县小桥沟自然保护区合建为文山国家级自然保护区。

随着保护区的提档升级,西畴县将保护工作前移,先后在保护区成立林区派出所、林区管护站以及后来的林区警务室等。

抢救极危华盖木

华盖木仅生长于国家级自然保护区西畴法斗小桥沟片区海拔1400米-1500米的沟谷中,分布范围十分狭小,种群非常微弱,结构失调。

在刘玉壶教授的带领下,林业专家们进行了深入的科学实验,用人工方法洗除种子油质,催生发芽获得成功。这是第一批距今已有三十年的华盖木种苗,也就是移栽在上厂管护片区的华盖木。

2007年开始,“华盖木回归自然拯救种植”正式启动。2007年7月至2008年7月,确定了2个华盖木回归自然试验点。2010年3月,进行原生境恢复调查。2011年5月6日至15日,在华南植物园植物专家曾庆文教授指导下,科研人员共同完成了对华盖木进行人工异株植株授粉的实验。

通过30多年努力,保护和拯救华盖木的工作终于取得了重大突破,不仅先后培育出了一万多株幼苗,还成功实现了华盖木的回归栽培。如今,移栽到小桥沟国家级自然保护区、香坪山珍稀树木园的华盖木正茁壮成长。华盖木真正地完成了采种、选种、培育、试验、栽培的回归之旅。

如今,华盖木幼苗已成功地移栽到广东中山植物园、昆明植物园、广州华南植物园等地。

珍稀濒危树木“基因库”

为了抢救这个珍稀极危物种,林业员朱代清长年在潮湿的原始森林里工作,他患上极其严重的风湿病,为了培育好以华盖木为主的珍稀濒危动植物,他拄着拐杖,继续艰难地奔走在大森林里。

2008年10月16日,护林员张奇辉在原始森林里遭遇不法分子偷袭,为保护生态环境和生物多样性、为保护华盖木流尽最后一滴血。

为研究华盖木的繁育和实现回归栽培,2012年9月20日,曾庆文来到西畴县小桥沟国家级自然保护区,借助搭建的架子攀爬到40余米高的大树上,查看华盖木授粉挂果情况,因湿滑,不幸从树上坠落。年仅49岁的他为抢救植物“大熊猫”华盖木不幸牺牲,他的离去,震动了整个林学界和木兰学界,也让西畴人民感到万分悲痛。

让人万分欣慰的是,拯救极危华盖木,带动了各界对其他珍稀濒危植物物种资源的保护。香坪山林场建立的珍稀濒危树木园,汇集了来自云南、四川、湖南、浙江、广东、辽宁等地及印尼等国家和地区的热带、亚热带木兰科植物。

目前,占地面积扩建到1500亩的香坪山珍稀濒危植物园,引种国内外珍稀濒危植物41科184种,其中木兰科9属99种,园内有国家一级保护树种5种,二级保护植物31种,三级保护植物24种,省重点保护树种12种,成为珍稀濒危树木迁地保育种质“基因库”。

本报记者 朱光清(朱光清)