1月11日,中国科学院大气物理研究所联合全球14个研究单位23位科学家组成的国际研究团队,在学术期刊《大气科学进展》发布了国际首份“2021年海洋变暖报告”(以下简称报告)。

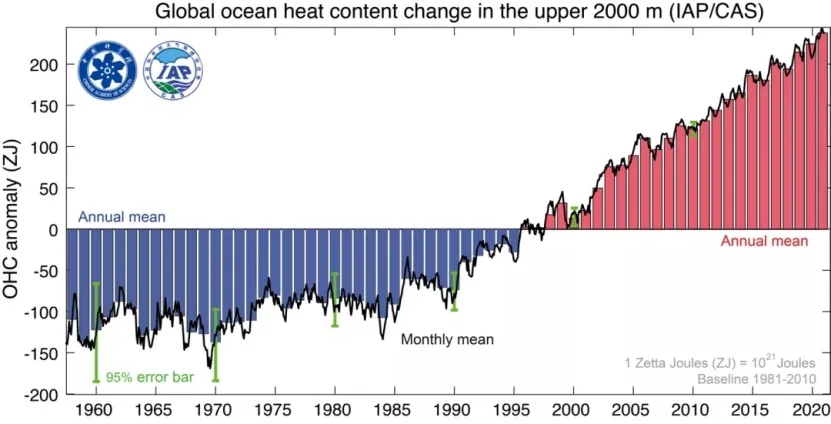

1958-2021年全球海洋上层2000米热含量变化时间序列(Chengetal ,2022)。图源报告

新数据显示:2021年海洋升温持续,成为有现代海洋观测记录以来海洋最暖的一年。其中地中海、北大西洋、南大洋、北太平洋海区温度均创历史新高。

那么,什么原因导致海洋持续升温?这样的结果对人类而言意味着什么?又会对海洋生物造成什么影响?未来还会持续升温吗?

什么是海洋变暖?全球海洋究竟变暖了多少?

“海洋变暖就是海洋的温度在上升。我们研究的是上层2000米的全球的海洋,过去60年温度大约上升了0.13℃,2020年到2021年温度大约上升了0.0057℃,就像大气温度变暖一样,海洋温度上升了就变暖了。”报告作者、中科院大气物理研究所副研究员成里京告诉记者。

而报告数据显示,2021年全球海洋上层2000米吸收的热量与2020年相比,增加了14乘以10的21次方焦耳,这些能量大约相当于我国2020年全年发电量的500倍。

“变暖就意味着热量输入,温度上升了多少,就可以计算出有多少能量注入了海洋。”我们可以看出,温度只变化了0.0057℃,但对应的热量却非常巨大,即“小温度大能量”。

“海洋储存了90%以上的全球热量,所以,海洋变暖是全球变暖的一个具体体现。因此,我们可以用海洋热含量指标来指示全球是否变暖。”成里京介绍,也正是因为大部分热量都储存在了海洋里面,才有了海洋变暖,才有了海洋热量的上升。

可以说,海洋热含量的增加就是全球变暖。“从能量循环的角度来讲,海洋变暖就是全球变暖,全球变暖也即海洋变暖。”

据介绍,多年来,通过全球科学家的共同努力,已建立了一个遍布全球各大洋的观测网络,以实现数据的收集。

海洋变暖对海洋生物有什么影响?如何影响人类生活?

报告显示,过去80年中,海洋每一个十年都比前十年更暖。同时,报告研究表明,温室气体的增加是造成海洋变暖的主要原因,工业和生物气溶胶(如:工业上锅炉排出的烟尘、植物花粉等)、土地利用等对海洋变暖也有一定的影响。

那么,海洋变暖会对海洋生物和人类生活产生什么影响呢?

“温度上升首先会影响海洋中鱼类的分布,它们有着特定的海洋生存环境,如适宜的温度、盐度、溶解氧等。海洋变暖会导致海洋环境变化,生物的结构、生物量也会随之发生变化,不适宜很多鱼类生存,导致鱼类减产。”成里京解释。

受海洋变暖影响,海洋热浪等海洋极端高温事件不断增多,给海洋渔业带来新的挑战。“海洋热浪可持续数天至数月,影响范围可达上千公里,对海洋生态系统和沿海经济造成严重影响。”自然资源部第一海洋研究所物理海洋室主任、研究员宋振亚介绍。

过去十年,北太平洋连续发生了多次海洋热浪事件。新的数据表明,2021年北太平洋变暖一直从表层延伸到深海。在300米的深度,海洋依然有1℃的升温。成里京介绍,“北太平洋是鳕鱼的重要产地,大范围的海洋热浪对鳕鱼产量有较大影响,从而对海洋渔业造成冲击。”

据统计,全球大约一半人类摄入的动物蛋白有20%来自海洋渔业。所以,海洋升温也影响着人类的粮食安全。

海洋变暖还影响珊瑚礁生态系统。“珊瑚礁生存在特定温度下,面积约占海洋的0.1%,但其生物多样性约为25%,有着非常多的生物种类。”宋振亚告诉记者,“海洋变暖会造成珊瑚的大面积死亡,使得珊瑚礁生态系统退化,如发生珊瑚礁白化等威胁海洋生物多样性的现象。”

依据热胀冷缩原理,海洋变暖还会推升海平面。成里京表示,“过去100年大约30%的海平面上升是由变暖膨胀效果引起的。”

此外,海洋变暖会使得台风、飓风、极端降雨等极端天气事件更强,对人类活动和生态系统产生重要影响。

联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)气候科学报告《气候变化2021:自然科学基础》指出,未来会出现更多更强的极端降水。与极端降水关联紧密的城市雨洪和山洪等骤发性洪涝灾害也将变得更加频繁和严重。未来总台风频率可能略微下降或保持不变,但强台风的比率会升高,风速也会增加。

而此次报告研究团队认为,未来台风不仅强度会越来越强,其频率也会增加。我国邻近的西北太平洋是全球台风发生最多、最强的地区。因此,我国未来将面临更强的极端天气事件的挑战。

事实上,多年来持续的海洋变暖已经导致了许多灾难性的天气气候事件,但海洋变暖似乎还会继续……

未来如何应对海洋变暖?

海洋升温是不可逆的。报告中提到,海洋对大气温室气体增加的响应较为缓慢和滞后,过去的碳排放导致的海洋变暖等影响将持续至少数百年之久。

“本世纪的变暖肯定会持续,只是速率快慢的问题。”成里京表示,我国提出2060年前实现碳中和,全球也有100多个国家宣布将在本世纪中叶实现碳中和,这是解决海洋变暖问题的关键——持续减排。

《巴黎协定》的主要目标是将本世纪全球平均气温上升幅度控制在2℃以内,并为控制在1.5℃内付出努力。而成里京表示,“就算近似可以实现《巴黎协定》目标,本世纪海洋变暖的趋势也不会得到遏制,但变暖速率会减缓。”

未来我们要增强预测预报能力,加强监测能力,未雨绸缪,做好准备。

此外,要保护海洋的“蓝碳”系统,蓝碳是吸收大气中CO?的重要碳汇。同时也要保护好海洋沿岸的生态系统,如:红树林等,它们有非常重要的缓冲功能,“在极端的风暴潮等事件来临时,如果有红树林等沿岸生态系统保护,就能减少很多损失。”长在陆地和海洋过渡地带的红树林能防风消浪、净化海水、固碳储碳,还能维持生物多样性。

“在我们达到净零排放之前,这种变暖会持续下去,我们还会像今年一样继续打破海洋热含量上升的记录。”作为报告作者之一的美国宾夕法尼亚州立大学的气候科学家迈克尔·曼恩(Michael Mann)表示,“现在的问题是,我们到底什么时候才能为解决全球气候问题付诸行动?”