水韭的孢子有大小之分,大的孢子是肉眼可辨的小球,小的孢子则过于细小,如黄沙一般。图为大孢子

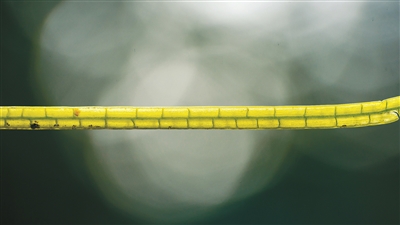

观察水韭细节,可看到一格格的隔断

蒋天沐 文/摄

前段时间,我与水生植物专家陈煜初先生探访了一片水韭。

首先要承认我当了一回标题党,水韭当然不是长在水里的韭菜,而是一类非常独特、濒危的蕨类(石松类)植物。整个水韭属(Isoetes)都被列入国家重点保护野生植物名录,并且为一级保护级别。

谁要是真的吃了水韭,那可是触犯了法律。

跟随陈先生,我们来到一片杉树林下,橘黄色落叶厚厚铺在地上。谁知一只脚刚踏入林中,泥水迅速淹没了我的运动鞋——落叶下方居然是泥泞的沼泽。

我恍然大悟,这可是水韭啊,当然是长在水里。踩着沼泽小心翼翼地跟上陈先生,他已经在水韭旁工作起来。当然,他穿了套鞋。

虽然光听名字就猜到水韭长得像韭菜,相貌一定平平无奇。但初次见到它们,我还是感叹——真的好平平无奇啊!远看去,这些水韭就跟最寻常的沿阶草一样,生长在静谧的杉林下。

那么,作为国家一级保护“韭菜”的它有什么特别之处呢?且听我说。

先凑近观察水韭的叶,透过半透明的蜡质感表层,能隐约看见内部分成一格一格,逆光看则更加明显。如果看叶的横截面,这样分隔气室共有4个。

如果完整地摘下一片叶,可以看到其基部是白色半透明、勺状的,勺中间是一块黑色物体。水韭是蕨类(石松类)植物嘛,这个黑色物体是它们的孢子囊。

通过这样的形态描述似乎感觉不到水韭的特别之处。

但我要告诉大家,水韭与绝大多数植物都不同,它的叶表面缺少气孔,主要用根(根茎)从水里和淤泥里吸收二氧化碳,再输送到叶里进行光合作用。

叶里的那些气室就起到运送二氧化碳的作用,当然,作为光合作用产物的氧气从叶回到根,再被释放到周围的水和淤泥中。与之配套的,水韭具备CAM(景天酸循环)生理过程。绝大多数植物只能够在白天进行光合作用,因此只能够在白天吸收二氧化碳。而具备CAM的水韭在晚上也能够进行一部分光合作用,它可以在晚上吸收二氧化碳并以化合物形式储存起来,等待第二天见光后再履行植物生产氧气的“天职”。

简单概括就是:水韭靠根“呼吸”,能在晚上进行光合作用,是不是非常特别?也因为这种习性,水韭偏爱微生物活动强度高的淤泥沼泽,吸收它们释放的二氧化碳。

为什么水韭会演化成今天这种生存方式呢?如果追溯水韭目的演化史,或许最早可至距今3亿-4亿年的石炭纪和泥盆纪。当时大气中的氧气含量还很低,过于充足的二氧化碳使植物没必要长出大型叶片来增加与大气的接触面积、提高吸收二氧化碳的效率。水韭的生理过程,可能就是那一时期的遗存。

虽然陈煜初先生和他的团队这几年新发现了很多水韭居群,但因为适宜水韭生活的环境不断减少,它们的生存仍然受到威胁。目前,水韭仍是濒危物种。